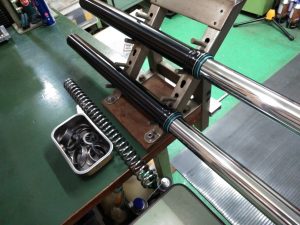

GPZ900Rの足回りを色々とアップグレードします。

A6の車体にA8の足回りを移植するのですが、意外と簡単な様で完全なポン付けは無理でした(^^;

古い車体ですので念の為、ステムベアリング類は新品に交換しました。

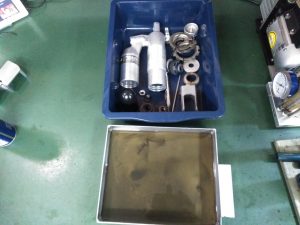

リア側はブレーキサポートの厚みが違うた為、ホイルカラーの寸法変更。旋盤で寸法を変更しました。

ゲイルスピードのホイルを使っているからなのか?どうなんでしょうね。こんな時は工作機械に助けられますね。

フロント側はブレンボを装着している為か、全然サポートの寸法が合わず・・・今年中は無理かなぁ(^^;

もうしばらくお待ち下さいm(__)m