CB400SB(スーパーボルドール)の純正ショックをオーバーホールします。分解前に動作を確認してみると・・・

押し込んだロッドが戻ってきません。

完全なガス抜け状態です。

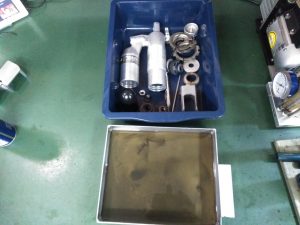

分解点検しました所・・・

ブラッダ(ガス袋)は変形して傷付き、内圧不足でロッドを保持しているガイドが偏摩耗しておりました。

ブラッダは高圧ガスを再充填しますので僅かな傷でも破れてしまう事がありますので交換必須です。ガイドもロッドを保持する大切なパーツで偏摩耗したままですとシール性が落ちますので交換です。

意外に思われるかもしれませんが、5,000キロも使えばガス圧は低下し始めます。

リザーバタンクの容量は小さく、その小さな容積に高圧ガスが充填されておりますので、ホンの少し抜けただけで一気にガス圧が低下します。

純正リアショックもオーバーホール可能な物もございますので定期的なオーバーホールをお勧めしております。