雑記シリーズ「実験マシ~ンをアップグレード?!」でございやす。

海外の2STトライアルバイクは軽量であるが故にサスペンションの反応が良いのに、収まりも悪くないのでコントロールし易い印象です。

それに比べて4STのRTLやCOTA4RTは鈍さが否めません。

ですが、反応だけを良くしようとしていきますとスプリングの固有振動の収まりが悪くなる傾向があり、ダンパーが効いて欲しい時に効いてくれなくてコントロール性を失い易くなってします。

そこで基本、其の壱は軽量化。特にバネ下と車体中心部分から遠い場所の重量の増減はパフォーマンスに影響を及ぼしやすいので。

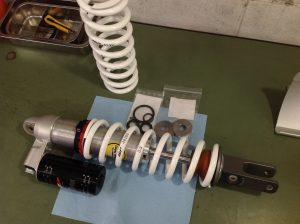

それら軽量化は地道に行うとして、サスペンションユニット側もSTD状態から大幅に変更せずに理想に近づける為の改良を加えていこうと作業開始しました~!

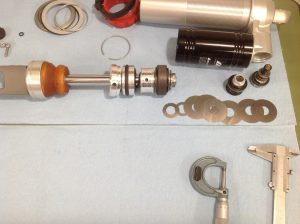

先ず目を付けた部分がフォーク左側のダンパーロッドです。画像を見て頂ければ分かると思うのですが、レーサーマシンに相応しくないオリフィスに頼る超旧式の構造です(別名オリフィスダンパー式)。現代の技術から見れば、非常に不安定な性能のダンパーシステムであります。理想は分離加圧にしたい所ですが…あまりにも現実的ではないのでそれに近づけるイメージです。

世界選手権のワークスマシンはその位やってるかもしんないけど私の様なパンピーには無理ですし(^^;

行ったのはSTD状態を加味しつつオリフィスの追加と制御システムの追加です。オイルが流れたい時には流れ、制御して欲しい時には制御システムが働く様に設計(って程偉そうなモノではありませんが…)しました。

簡単に言えば、ライダーのアクションに対しては反応良く、路面の急激なバンプに対してはダンパーが効いてくれる様に動く事を狙って設計しました。

経験上、結構いい線行ってるでしょ~と思いつくままにやりましたよ(笑)。今後のサービスメニューに加えたいのでコスパも重要なので、その辺も考えつつ実験します。

逆側のフォークとリアショックの事も考えると完成するまでに時間掛かりそうだわ~(>_<)

続く・・・。