2017年モデルの2st 250EXCに初乗りして参りました!中々入荷しなくて、手元に自前のマシンが無くて・・・久しぶりに乗ったんですが、前モデルと比べてとても軽快な足回りになっている印象を強く受けました。

実は12月の初めには手元にあったんですが、あまりにも待ち過ぎてバイクに乗る気が失せてしまっていたんです(^^

年末で忙しいし本当は150xcwに乗りたかったのもあったんですが・・・。

しかーし!あるお客様から誘って頂き近所の河原で一緒に遊んでいただきバイクの楽しさを思い出させてもらいました(苦笑)。ありがたいことですよ。ええ。

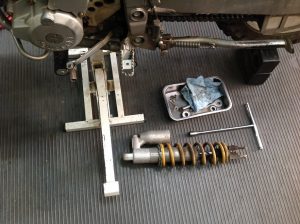

バイクの状態は基本ノーマルで、スプリングのみ体重に合わせた物を入れた状態での初乗り。最初は動きが悪かったんですが数十分も乗っていると動きが良くなってきました。結構あたり付くのが早いっすね!

するとどうでしょう?以前までのモデルだとローダウンしないと私の体格ではきつい場面が多々あるし、前後のバランスも大きく変更する必要があったんですが、この17モデルは行けちゃいます!

ステムの位置はそのままにタンクからシートレールにかけて低くなっているシャーシレイアウトと、ショックシリンダー径の変更が相まってとても軽快で前モデルをチューンしたのと同じくらいに良かったです。前後のバランスが良くないとこうはなりません。

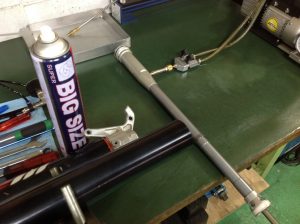

更に良くするために2点ほど。先ずフォークの反応をもう少し上げたいのと、リアの沈み込みの時間をもう少し長くしたいなあ~っと。欲を言えば20㎜程度のローダウンも。難所では足付性が良い事に越したことないし・・・とかチューニングのイメージが分かり易く得られました。勿論クリックでその様になる様に徐々に変更していったんですが根本的には解決できませんでした。どのサスも一緒ですがクリックの変更では限界があるんですよね。

スタンダード状態でバランスが良いからイメージが湧きやすいんですね。バランスが悪い車体ですと分けわからなくてイメージも湧きにくいんですよ。エンデューロマシンを作り続け、モトクロスでも成熟をしつつあるktmだからこその17モデルなんだなーと感じました。「継続は力なり」とはよく言ったものだと。

んで、エンジンですが前モデルと比べて雑誌なんかで謳っているほど違いを感じませんでした。バランサーで振動が激減していると言う印象も・・・ウーンって分かんねーや!感じでしたね。近所の河原ですし、ぶっ飛ばせないのでそう感じたのかもしれません。偉そうに言ってますが私自身、2st250㏄を全開で走らせる事ができませ-ン!

ただ、一つ。最初のエンジンが冷え切っている時の始動儀式は相変わらずですが、走行中(エンジンが温まっている時)のエンスト時の再始動がえらく良い!前モデルの2スト125㏄以上に再始動が楽にできます。これは凄いアドバンテージじゃない!

それと、トルクは前モデルより有る印象で、わざと低回転で登ってみた時の印象が違いました。ただパワー感はどうなんでしょう?私の技量では今の所、わからなかったです(^^;

続く…。